| 您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 北疆文艺 > 文艺动态 正文 |

|

任继愈、季羡林相继辞世 |

||

|

http://shuangyashan.dbw.cn

2009-07-13 08:03:40

|

||

|

|

||

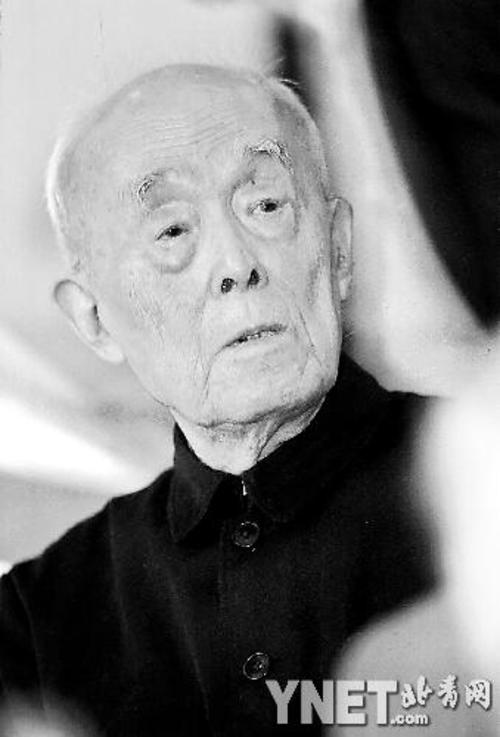

东北网双鸭山7月13日讯 一日失去两位学界耆宿,2009年7月11日,足以让世人唏嘘。国图93岁的荣誉馆长任继愈驾鹤西去五小时不到,98岁的大学者季羡林,在301医院放下百年纷扰,永远地去了。

据季羡林之子季承介绍,季羡林因突发心脏病辞世。季承称:“昨天我去看他的时候,他的状况还不错,还坐在床上写毛笔字。今天早上,他突发了心脏病,我赶到了医院,当时他已经昏迷,医生没有抢救过来。”这位古文字学家、历史学家、东方学家、思想家、翻译家、佛学家、作家,精通12国语言。季羡林曾任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长等职。尽管他主动卸下了“国宝”、“学界泰斗”等帽子,但这些“帽子”正是他在国人心中的地位。他生病期间,国务院总理温家宝曾数度探望。 同一日凌晨4时30分,哲学家、宗教学家、史学家、国家图书馆名誉馆长任继愈,因病在北京医院辞世。1987年,任继愈从中国社会科学院宗教研究所,调任国家图书馆馆长,直至2005年退下。他1961年主编的四卷本《中国哲学史》,至今已再版十余次,被奉为教科书中的经典,全国大学大多采用此为教材。 季羡林心脏病突发猝别人世 本报讯 得知季老去世的消息,记者赶到301医院。医院高干病房区2号楼403病房已经被清扫一空,在这里住了6年的季羡林老先生再也不会回来了。 昨日中午12时许,季老的遗体被运送到与高干病房区隔着一条马路的主院区门诊楼地下二层的太平间。太平间门口停着一辆面包车,车头挂着金色打底、裹着黑边的挽帐,透过车窗还能看见车体后部散落的或黄或白的菊花。 儿子季承从太平间回来后呆呆地在病房里坐了好久,收拾的每一件遗物都让他颇多感慨。这个14平米的小屋有着父子俩最幸福的一段回忆,13年来,他们从未这样亲近地交谈过,有着儿子的陪伴,钱文忠说季老生命中的最后两个月很幸福。 季承在接受记者采访时透露,父亲走得很突然,也很平静,没有任何痛苦。这段时间,他每天都去看望父亲,每次父亲看见他脸上总是笑呵呵的。他们一起聊天、读报、写毛笔字,相处得很融洽,季承还亲自下厨每天都给父亲带去一些好吃的。据透露,季老最近胃口很好,而且对美食的喜好也很广泛,从中式的饺子到西式的罗宋汤,他都非常爱吃。季承就天天变着法子给父亲做好吃的,其他来探望季老的朋友也投其所好给他带来不同的美食。 前天下午,季承还是像往常一样去看望父亲,父亲的状况很不错,还坐在床上写毛笔字,但是昨天早上,季老却突然心脏病发作,等他赶到医院,父亲已经昏迷,医生没有抢救过来。父亲临终前没有任何遗言,由于姐姐早年已经过世,因此父亲去世的时候只有季承唯一一个亲人。“他是一位慈祥、感情丰富的父亲,当然不用提他在学术上的成就。”季承说。 上午10点左右,北京大学闵维方书记、周其凤校长和其他北大领导很快赶到医院,商讨了治丧事宜。昨天下午,大批的媒体记者汇聚到了301医院西院高干病房区的门口,由于医院实施管制大批的媒体记者被挡在门外,某些市民在中午听闻媒体报道季老去世的消息后也前来探望,但均被告知不得入内。 一位不愿透露姓名的医院发言人说,季老还有二十多天就要98岁了,他走的时候很平静。院方只负责季老的治疗,相关病情和其他情况必须有北大校方同意他们才能对外公布。医院将不举行专门的告别仪式,季老的追悼会将由北京大学统一安排,301医院不会有其他安排。 北大设灵堂 今日起接受吊唁 本报讯 昨天,北大成立季羡林先生治丧工作组,由校党委书记闵维方、校长周其凤任组长,治丧工作组下设办公室,负责具体工作,办公室主任为北大党委副书记杨河。 北大将于今日起在北京大学百周年纪念讲堂纪念大厅设立季羡林先生灵堂,接受季羡林先生生前友好、广大师生和社会公众吊唁。 昨晚8点左右,北大百年讲堂门前运来数根金属架,十余名工人将连夜布置灵堂。截至晚10点,季羡林先生的照片等物品仍未运到现场。据施工人员介绍,灵堂将于今日凌晨布置完毕,今天上午即可接受吊唁。 根据北大百年讲堂前公布的演出计划,最近的一场演出在16日晚,售票口工作人员介绍,目前没收到演出场次调整的通知。 北大新闻发言人介绍,季羡林先生的追悼会日期目前尚未敲定。 由于北大已经放暑假,记者昨日在校园内未发现有学生自发组织悼念活动,尚未离校的学生则大多通过北大未名BBS表达哀思。 截至昨晚8点,未名BBS上悼念季羡林先生的文章已有百余学生跟帖。 ■摄影/本报记者 陈柏(右上) 后辈追忆 真正朴实的大师 北京大学外国语学院院长程朝翔被季羡林称作是“小老乡”,两人都是山东人,从2004年起,程朝翔每年至少会去探望季先生一次,“季先生人非常朴实,而且头脑非常清醒,让我敬佩的是,他一直没有停止过对于学科建设的思考”。 程朝翔告诉记者,今年的6月21日,北大外国语学院举行建院十周年庆典,他和学院的老师特意去看望了季先生,季先生不仅为庆典题辞,而且还录了一段视频。程朝翔回忆道:“作为北大东方语文系的创立者,季先生对我们后辈的夸奖和鼓励可谓是‘不遗余力’。当我们向季羡林先生咨询应该增加研究什么语种时,季先生毫不犹豫地说,‘目前最应该增加孟加拉语’,因为孟加拉语的覆盖面非常广,在印度语言文学里占有很重要的位置,泰戈尔就使用孟加拉语写作。” 程朝翔表示,季先生对于后辈的“精神力量”的影响一直存在。程朝翔说:“季羡林先生曾经是北大东方语言学系的系主任,具有国际化的视野,当时的年代里,他就强调英语的重要,因为英语是一种国际语言;他还精心设计系里的各种课程,对梵语、巴利语专业倾注了大量心血,他认为只有学好梵语、巴利语这两把金钥匙,才能打开印度文化宝库的大门。” 正因为季老是这样一位真正朴实的大师,所以程朝翔对于他的去世非常痛心:“季老为外语学院建院十周年的亲笔题辞刚刚被学院裱装珍藏,季先生却走了,外语学院正在研究如何来追思季老先生,已经有很多老师在互相商量这件事了,我们希望以最真诚的形式来缅怀季先生。” 季老为人 不完满才是人生 “未名四老”之一的张中行生前曾在《负暄三话》中写到,“季先生以一身而有三种难能:一是学问精深,二是为人朴厚,三是有深情。” 《负暄三话》中有这么一个著名的段子:某一次开学,新生来校,带着行李在校门下车,想去干什么,行李没有人照看,恰好一位白发、苍老、衣着陈旧的“老工友”在附近,便招呼“老同志,给我看一会儿!”老先生说“好”,就给他看看。直到开学典礼,学生才发现“老工友”竟是“校长”。 在他家工作过的保姆要读书,季羡林汇款一张:“这些钱助你读书,都是爬格子所得,都是干净的。”直至老年,他都坚持往山东自己的家乡小学寄钱寄书。 前些年,北大曾接受了一笔大捐赠,来自于季羡林。这笔捐赠中,仅古字画就以百计。据透露,“季羡林收藏的最底线是齐白石,这些藏品中甚至有苏东坡的《御书颂》。”除却字画,赠品还包括古砚、印章、善本,以及他毕生的稿费。 于他人慷慨,他的个人生活却是简朴的。张中行曾写道,在北大,他的装束远远配不上他煊赫的头衔。“一身旧中山服,布鞋,如果在路上走,手里提的经常是个圆筒形上端缀两条带的旧书包。” 这位素朴的老者,在当下这个讲究包装的年代,成为了稀缺品。以梵文为专业的他,甚至被戴上了“国学大师”的帽子。于是,他在安卧病榻写就的《病榻杂记》里,一口气辞去了“国学大师”、“学界泰斗”、“国宝”三顶帽子,此后欢呼:“身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大欢喜。” 季羡林平生最敬仰4位前辈:陈寅恪,倡导“独立之精神,自由之思想”;胡适,力举“大胆假设,小心求证”;梁漱溟,“三军可夺帅也,匹夫不可夺志”;马寅初,“宁为玉碎,不为瓦全,宁鸣而死,不默而生”。季羡林曾与巴金、臧克家等朋友相约,“何止于米(88岁),相期以茶(108岁)”。可惜,他们谁也没有做到。生前,他在文中写道:“每个人都争取一个完满的人生。然而,自古及今,海内海外,一个百分之百完满的人生是没有的。所以我说,不完满才是人生。” 季羡林生平 季羡林,1911年生于山东清平一普通农家。1930年,季羡林同时被北大和清华录取。他选择了清华西洋文学系,专业德文。其间,他师从吴宓、叶公超学东西诗比较、英文、梵文;并选修陈寅恪的佛经翻译文学、朱光潜的文艺心理学、俞平伯的唐宋诗词、朱自清的陶渊明诗。 据季羡林生前回忆,陈寅恪、朱光潜对其影响最甚,“如果说我的所谓‘学术研究’真有一个待发的‘韧’,那‘韧’就藏在这两门课里”。直至晚年,每每提及陈寅恪,季羡林都免不了珠泪潸然。 1935年9月,根据清华大学文学院与德国交换研究生协定,清华招收赴德研究生,为期两年 。季羡林被录取,随即到德国。 1936年春,季羡林选择了梵文。在哥廷根大学梵文研究所,季羡林主修印度学,学梵文、巴利文。选英国语言学、斯拉夫语言学为副系,并加学南斯拉夫文。季羡林师从“梵文讲座”主持人、梵文学者瓦尔德施米特教授,成为他唯一的听课者。一个学期 40多堂课,学习了异常复杂的全部梵文文法。 1940年12月至1941年2月,季羡林在论文答辩和印度学、斯拉夫语言、英文考试中得到4个“优”,获得博士学位。1945年10月,“二战”终结不久,季羡林放弃了德国的教职和英国剑桥大学的邀请,回到阔别10年的祖国。经恩师陈寅恪推荐,他去北京大学任教。1945年秋,季羡林回到北平,后创建了北京大学东方语言文学系,并出任系主任。新中国成立后,季羡林继续担任北大东语系教授兼系主任,从事系务、科研和翻译工作。 受到国内资料和对外联络、政治环境等的限制,季羡林将主要精力投入到中印交流史、佛教史研究以及翻译工作上。“文革”期间,季羡林遭受迫害,学术研究只得“偷偷进行”。 当历史的车轮驶入1978年,季羡林重新回到国际人文学科的前沿,在西方人拥有巨大先天优势、深厚传统的印欧语言学领域里大展身手。此外,因其在北大培养数代莘莘学子,他被北京大学授予“终身教授”荣誉。 学术成就 有说法称,若用百米赛跑比喻季羡林一生的学术研究历程,1978年67岁以前,他只跑了二三十米;生命后30年,他才跑完最后七八十米。1978年至2002年,不计散文、杂文、翻译,单就学术著作,季羡林就写了二百多篇学术论文,出版了11部学术著作,内容涉及古今中外的语言、文学、美学、宗教、文化交流,甚至科学技术。 公众知晓季羡林,主要通过他的散文随笔、译作。从17岁开始写第一篇散文,几十年笔耕不辍,这位“业余散文家”,迄今散文、随笔已逾150万字。1998年4月,《牛棚杂忆》出版,被称为“一代宗师留给后代的最佳礼品”。 “文革”后期,受迫害的季羡林担心自己把梵文忘了,便开始偷偷翻译印度两大史诗之一的《罗摩衍那》。这部2万余颂、译成汉语9万余行的巨著,是季羡林10载的心血,面世时被引为我国翻译史上的空前盛事。 但是,其弟子钱文忠说,季老享誉国际学术界的,是他以历史语言学和比较语言学的方法,研究梵文、巴利文,包括佛教混合梵语在内的多种俗语、吐火罗语,并由此解决印欧语言学和佛教史上的重大难题。 季羡林称:“我的学术研究冲刺,起点是在80岁以后。”在1992年之后的十年里,他完成了一生中最重要的学术著作:《糖史》、《吐火罗文译释》和《中国佛教史·龟兹与焉耆的佛教》。 作为中国唯一可以释读吐火罗语本身的学者,他的笔下,诞生了世界上第一部大规模吐火罗文作品的英译本——《吐火罗文译释》,终结了王国维慨叹“吐火罗文残卷在中国出土,却无中国人研究”的尴尬。吐火罗文残卷,往前推移了中国历史,让佛教在中亚的传播史、佛教传入中国的经过、新疆古代戏剧对内地汉剧的影响等一系列问题,得以重新考虑。 在多年的学术生涯中,季羡林一直奉行的座右铭是:“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑。”季羡林提出,在人类文化史上,东西方文化的变迁是“三十年河东,三十年河西”。这一论述,一反长期以来统治世界的“欧洲中心主义”。 自上世纪90年代以来,季羡林还投入大量精力,在敦煌学、吐鲁番学、比较文学等新的学术领域与学术组织进行开创与完善。他一身担任的学术领导职务,一度多达一百多个。 国家图书馆名誉馆长辞世 享年93岁 任继愈 学者本色一生 本报讯 昨日,国家图书馆网站的页面,褪去了彩色——点开只剩黑与白的网页,赫然入眼的是“沉痛悼念任继愈先生”专题。昨日凌晨4时30分,哲学家、宗教学家、史学家、国家图书馆名誉馆长任继愈,因病在北京医院辞世,九十三载的人生由此落幕。国家图书馆副馆长张志清所做的挽联中称:“儒者之风道家之骨从来学人本色,中华大典佛教大藏毕生文化传灯。” ■四度译注《老子》,只为“弱势群体的声音” 任继愈1916年4月15日生于山东,1941年在北京大学文科研究所获硕士学位,后执教于北京大学哲学系至1964年。1961年他主编出版的四卷本《中国哲学史》,至今已再版十余次,被奉为教科书中的经典,全国大学大多采用此为教材。 1959年10月13日,毛泽东找任继愈谈话,询问有关北京大学哲学系宗教研究的情况。毛泽东表示,北大应加强宗教研究。1964年,任继愈受命组建我国第一所宗教研究机构——中国科学院世界宗教研究所,担任所长至1985年。 数十年学术之路,任继愈研究哲学史、宗教史,学问淹博通达。他提出,儒、释、道三教是中国传统文化的三大支柱。其弟子、学者李申告诉记者,任继愈“不仅是研治中国哲学的专门家,而且是一位全方位研治中国传统文化的学者”。 在其自传性文字《我的追求》中,任继愈谈及,自己决意终生治学,发端于1938年“七七事变”爆发后目睹的民间疾苦。“从此,我带着一种沉重的心情来探究中国传统文化和传统哲学”。 2007年,91岁的任继愈完成了他的新作《老子绎读》,这是他第四次注译《老子》——因为《老子》“反映的是弱势群体的声音,最早也最系统地表达了农民的愿望和要求”。 ■热衷古籍整理,从不做“挂名主编” 临终前不久,国图晚辈去北京医院探望病中的任老。据国家图书馆副馆长张志清介绍,他已神志不清,嘴里不停地念叨,言辞含混,但大家还是听清了三个字——“图书馆”,“他反复说了几遍”。 1987年,任继愈从中国社会科学院宗教研究所调任国家图书馆(时称“北京图书馆”)馆长,直至2005年才退下。但退休后依然坚持每周一、四到馆。去年落成的国图新馆,还有任老办公室。 正是在任继愈的重视下,大量少数民族语言的善本特藏得以整理和保护;大量学者藏书和名人手稿也得以收集入藏国图;面向读者的“文津讲坛”,他不仅亲自主讲,还几乎月月去听…… 晚年,古籍文献整理成为任继愈投入精力最多的大事业。据国家图书馆副馆长张志清介绍,从《中华大藏经》的整理出版到《中华大典》的编纂,再到国家图书馆馆藏《文津阁四库全书》、《永乐大典》、《中华再造善本》和敦煌遗书的整理出版,任继愈都亲自过问,有些亲自担纲编纂重任。在他看来,古籍有别于一般文物,“只有人们能阅读、能利用,才算真正发挥了价值”。 在这一系列“苦差使”中,任继愈从不做“挂名主编”。大到选题框架、写作提纲,小到部分篇章的审读,总是亲力亲为。因为“有些青年人读古书已吃力,他们作古籍整理,肯定要比我们花费更多工夫。我们多做一些工作,后人就能省些事”。 ■“不关注人、不关注社会的学问是假学问” 多年来,任继愈坚守三个规矩:“不过生日、不赴宴请、不出全集”,以免“浪费财力、物力,耽误人家的时间”。九十大寿也没例外。年过九旬,他依然坚持凌晨4点多就起身工作。即便视网膜脱落,右眼几近失明时,他还是坚持每天工作六七个小时。他经常教育子女:“怠为万恶之源。” 在给女儿任远的信中,任继愈曾说:“读点历史,使人懂得‘风物长宜放眼量’,不能用一时的行时或冷落来评量学术上的是非。有了这样的认识,心胸可以放得开一些,不至于追逐时尚,陷于庸俗。” 任老生前最自豪之处,在于“我写的,完全是我想通了的,没说别人的话,不凑热闹”。他说,“世间没有纯学术的社会科学,不关注人、不关注社会的学问是假学问”。 另悉,7月13日至7月15日,每日上午10时至下午3时,国家图书馆总馆南区学术报告厅将设置任老的灵堂,供社会各界吊唁。7月17日上午10时,八宝山殡仪馆东礼堂将举行任继愈遗体告别仪式。

|

||

| 作者: 来源: 人民网 编辑: 关云慧 |

|

|