| 您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 北疆文艺 > 文艺论坛 正文 |

|

谈话类节目带上脚镣能否善舞? |

|

http://shuangyashan.dbw.cn

2009-04-22 11:04:24

|

|

|

|

曾经在各个电视台“火爆”得有些“疯狂”的选秀类节目终于渐渐从观众的视线中淡去了,甚至连央视的名牌综艺节目《幸运52》也在央视经济频道改版中淘汰出局。与此同时,从央视到地方,除了老牌的谈话类节目之外,一茬又一茬的新栏目也颇有些“雨后春笋”的势头,“聊天”、“吃饭”、“载歌载舞”的节目形式,弄得荧屏热热闹闹满是“说话声”,一个频道里多档谈话类节目“你方唱罢我登场”也早已是不足为奇了。 然而,有一个奇怪的现象,越是名牌栏目,越难逃脱被观众奚落的命运,网络上堆积了大量毫不留情的批评和质疑。我们不禁要问,谈话类节目怎么了?节谈话类节目还能走多远? 无庸置疑,谈话类节目要想继续走下去,改变现状是必然的选择。至于如何改变现状,产生瓶颈的原因究竟是因为话题的严格限制和审查?还是广电总局在加强对法制类、娱乐类、谈话类三类节目的管理方面一直存在的责罚机制?或是观众的“审美疲劳”?恐怕就需要对各大谈话节目把把脉,对症下药了。

《艺术人生》内容趋向高端 《艺术人生》:谁给“谈话”戴上了“枷锁”? 谈到《艺术人生》,中国传媒大学文学院院长苗棣认为,节目做得认真仔细是其优势,但栏目老化也是其现在面临的主要问题。 具体说来,中国传媒大学袁方教授和苗棣教授都不约而同地提到了“话题控制”这一因素。苗棣告诉腾讯娱乐记者:“栏目老化是一方面,但受到的限制太多对其影响极大,前几年话题控制较为宽松、节目制作较为自由,《艺术人生》也还是好看的。” 袁方认为:“《艺术人生》的选题受到严格控制,嘉宾的选择标准也限定为‘德艺双馨’的‘艺术家’,也就意味着像小沈阳这样受到观众追捧的当红艺人不可能纳入选择范围,这就将话题限制在较为狭窄的范围之内,限制了栏目的发展。” 针对这一问题,某业内不愿透露姓名的资深权威专家则认为,《艺术人生》的节目宗旨是“用艺术点亮生命,用情感温暖人心”、“探讨人生真谛,感悟艺术精神”,考虑到“艺术”和“人生”的定位,将年轻的艺人取得的成绩称作“艺术成就”并不恰当,而且年轻人对“人生”的理解、感悟还不到火候,因此节目的嘉宾选择大多以老艺术家为主。由于嘉宾人物离青年人的生活较远,因此收视群体主要以中老年观众较多,观众群体难以扩大。从收视率方面来看,《艺术人生》的收视率比起综艺类节目并不算高,也一直保持固有的水平,但对于高端的访谈节目来说,其实不需要太高的收视率。 要解决栏目老化的问题,该专家说,《艺术人生》被认为是谈话节目的“常青树”,但“常青树”也需要维持和创新。《艺术人生》的嘉宾选择可以适当突破,不要局限于一个方面,例如画家、音乐家、民间老艺术家也可以作为选择对象,此外,节目形式、谈话技巧方面也应该可以变得更丰富一些。也有专家提出,《艺术人生》的突破和创新还应秉承栏目宗旨,例如前段时间采访2008年奥运会开幕式导演团队核心人物之一王潮歌,由于王潮歌张扬的个性,以及略显偏激的个人观点,当期节目的收视率是上去了,但谈话主题和局面难以控制,从栏目的长远发展来看,反而会得不偿失。 此外,主持人朱军的主持风格也受有些观众质疑,认为他“煽情过度”。苗棣认为,“煽情”是朱军的长处,他很容易抓住人物、事件中能引起观众共鸣和情感波动的地方,在《艺术人生》曾经发挥了很好的作用,收到不错的效果。但不可否认的是,仅仅依靠“煽情”,节目风格显得比较单一,容易让观众感到“审美疲劳”,而且如果面对艺术造诣高、文化内涵深的老艺术家、文化名人,光是煽情就很难把握话题,显得力不从心,因而,要想更好地理解话题、控制局面,主持人还需要在加强文化功底上多下功夫。

《鲁豫有约》重量型嘉宾汇集,却被指主持“不做功课” 《鲁豫有约》:“中国的奥普拉”,理想哪去了? 《鲁豫有约》一度成就了谈话类节目的辉煌,鲁豫也被冠以“中国的奥普拉”之名,但曾经的“中国奥普拉”现在却被观众群起而攻之,观众说,“《鲁豫有约》一个星期一集的时候真的不错,后来改版成一天一集了,基本上都成模板了,问题类似,回答相似。”也有内部人士透露,由于策划团队待遇不高、策划成员变动频繁,影响了节目制作的水平。 苗棣认为,周期短并不是问题,《鲁豫有约》的问题在于做得太“糙”。他说:“国外很多谈话类节目都是‘日播’,但也都做得很不错,《鲁豫有约》没有精致选题,也没有精致策划。”参看国外同类节目的制作,大多数也都是低成本运作,由此看来,周期短、班子小,低成本,都不能作为节目质量下滑的借口。 相比《艺术人生》,《鲁豫有约》话题更为广泛,人物比较平民化,甚至选择一些草根的话题,因而收视人群也更为广泛,这是其优势。但《鲁豫有约》与凤凰卫视之间存在着复杂的关系,涉及许多的问题,加之与大陆多家电视台的合作,造成“一菜多吃”的局面,掺杂“水份”在所难免,节目做得不“精”了,也就难以避免淡而无味的尴尬。 “鲁豫前些年还把成为‘中国的奥普拉’当作自己的理想,现在你问她,她恐怕都忘了吧。”苗棣语重心长地说,“节目制作特别是谈话类节目,‘真诚’的态度非常重要。知名主持人如果做节目缺少了兢兢业业的精神,肯定会被观众批评。”袁方认为,鲁豫是《鲁豫有约》最大的品牌,占据最大的权重,主持人和栏目的突破创新也不那么容易。

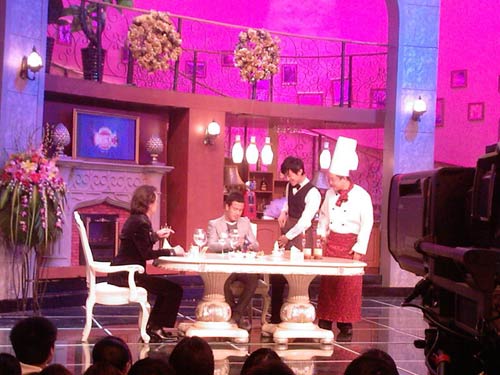

所谓“吃的人难受,看的人也难受” 《咏乐汇》:“吃的人难受,看的人也难受” 在谈话类节目整体遇到发展瓶颈的时候,央视经济频道改版后,推出替换《幸运52》的访谈秀《咏乐汇》算是逆势而上的典型代表,仍然由李咏主持。经济频道总监郭振玺说,节目将从世界范围内选取成功人士,侃谈人生经历,为观众呈现人生智慧。 事实上,《咏乐汇》产生在《幸运52》逐渐淡出的时候,是想有创新的,制作班底基本上都是《幸运52》和《非常6+1》的原班人马。 苗棣毫不客气地告诉腾讯娱乐记者,从节目形式来看,TVB《志云饭局》已经采用过的“边吃边聊”并不算新鲜,但《咏乐汇》的主持人和嘉宾在“吃”,台下端坐着几百位观众在“看”,不仅台上的人“吃”得难受,台下的观众看着也难受,实在是画蛇添足。实际上,有些访谈节目尽管形式简单,但由于选择了最高端的嘉宾,谈话内容有深度、有分量,节目就足够精彩。 从节目内容来看,袁方认为《咏乐汇》嘉宾重复,与《艺术人生》、《鲁豫有约》的嘉宾并无太大区别,没有请到最高端的嘉宾,此外,谈话内容重复,选题也没有做到位,还属于节目的早创阶段。 节目以李咏的名字命名,就是想围绕主持人李咏创造一个新的品牌,可惜没有找到合适的路子,效果并不如想象中那么好,没有达到李咏高峰期的水平。专家们一致认为李咏适合做综艺,做很“闹”的平民化的、狂欢的节目,但李咏并不是很好的谈话类节目主持人,从外形、语言风格、主持风格都不够沉稳,在谈话过程中过于“抢戏”,缺乏谈话节目对“度”的掌控力。 对《咏乐汇》来说,要做到既有思想的深度和碰撞,又不失控制,还有很长的路要走,创新不仅有难度,也有风险。

《天天向上》多个主持很讨巧,但这种形式有待考验 《天天向上》:“讨巧”的“娱乐化访谈” 《天天向上》延续了湖南卫视的“快乐”主题,主持群的采用、演播室综艺节目穿插谈话节目形式,以娱乐为主、适当通过谈话内容限定主题,给予观众一定有意义的信息,是其创意上的特点。以“讲究礼仪”“积极向上”作为主题,符合的主流价值取向和媒介正面的、积极的引导作用,也得到了广电总局的认可,据内部人士透露,广电总局原本打算表扬《天天向上》,但考虑到汪涵说话太过随意,表扬也就因此作罢,但也足以说明节目创新的成功。 事实上,《天天向上》不算是真正意义上的谈话类节目,实际上属于综艺节目,传媒大学教授袁方认为,穿插谈话形式,是一种讨巧的方式。从资源上来看,通过选秀积累的新人资源,是节目创新活力的优势基础,节目形式也比传统的谈话类节目活泼。苗棣认为《天天向上》不适合放到其他任何一个电视台,当正因为节目与湖南卫视的定位、风格相吻合,才做得“有意思”。对于批评,苗棣认为,众口难调,有批评正常的。 在看待中国谈话类节目未来发展的问题上,专家们持有各自不同的认识。 袁方认为,中国谈话节目话题受到严格限制是影响因素之一,加上谈话类节目大多依靠吃“明星饭”生存,但无论是明星主持人还是明星嘉宾都是消耗型资源,如果没有合理挖掘新的资源,长期性地资源透支,必然导致观众的审美疲劳,近几年谈话类节目的下滑将是必然趋势。 有业内专家告诉腾讯娱乐记者,最近谈话节目收视有所下滑,相对于大事频发的2008年,最近比较平静,事件、人物缺乏亮点,观众觉得厌倦也是正常的。随着观众的欣赏水平不断提高,访谈节目面临创新和再提升的过程,嘉宾资源有限也是一个问题,如果照现在的状况下去,确实令人担忧。但谈话类节目的低成本运作,符合电视手段;从话题选择方面来看,毕竟我国还处于改革开放转型期,人心浮躁,比较容易混乱,所以对之进行控制还是必要的;大众媒体承担着重要的社会责任,尤其是央视以及央视的著名栏目,应该选取“激励”、“振奋”、“启示”的“阳光”题材,以正面宣传为主、引导积极的人生态度,如果“唯收视率论”,不择手段、哗众取宠,短期内是可以吸引观众,但从长期来看,降低了节目的品位,对栏目的发展将产生不可逆转的负面影响。 有专家认为,事实上,谈话节目制作者对管理者有误解,中国实际上很有“言论自由”,问题是制作者、策划团队和主持人是否有水平驾驭,如果具备这样的能力,深层次的选题是可以做的,今年两会前后,可以感觉到民主的气氛越来越浓厚了,政府信息越来越公开、国家领导人与网民直接对话等等,可以说谈话类节目还会有很大的发展空间。“谈话类节目大家都愿意做,其实越是简单的东西,越难做,过不了几年应该会出现有影响力的火爆的谈话节目,关键要看是否有这样的人才。” |

| 作者: 来源: 中国网 编辑: 关云慧 |

|

|