| 您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 北疆文艺 > 文艺论坛 正文 |

|

赵本山已透支 本山小品已衰矣? |

|

http://shuangyashan.dbw.cn

2009-03-04 08:41:09

|

|

|

|

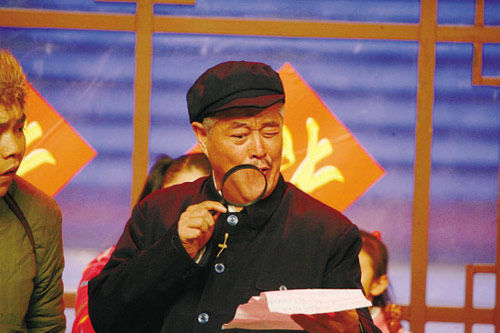

随着2009年春晚落下帷幕,人们不时会听到这样一个猜想:本山小品是否衰矣?人们的疑问根据主要是本山的身体——在今年春晚的舞台上,有几次当赵本山话到高处时都忍不住咳嗽了几声;而在春晚之后,他到排练室时,竟然咳出了血。赵本山花白的头发也从另一个侧面告诉我们他的年老体弱。 但是我并不想从这里说话。我要说的是:本山小品看起来已经失去了新意。无论是2008年的《火炬手》还是2009年的《不差钱》,总是感觉旧药换新汤:包袱是从前的,情节大致也能猜测。例如在《不差钱》中,小沈阳反复使用“哈”的变音,虽然给人欢乐,但是这种包袱早在“白云黑土”系列就用过了,只不过是简单词句的重复使用以达到强调的效果。曾经的“太有才了”、“相当”等流行词确实收到了很好的效果,但不知今年的哪个词会异曲同工。再如毛毛认姥爷、借鬼来成事的一段,在2008年已经用过,即白云的爸爸妈妈托梦告诉白云,如有人跟她争火炬手的位子,“我们就把他带走”。似曾相识燕归来,却再也没有曾经的开怀大笑了,看来本山小品似乎已经透支了。 日前赵本山作客《杨澜访谈录》时,回应了魏明伦对小品《不差钱》价值取向的批评,一再表示小品的第一目的是让观众快乐。所谓“快乐”,就是让人发笑吧。很多东西都可以让我们发笑:当愚蠢的权威受到了智慧的捉弄,不良的现状得到了诙谐的针砭,我们会笑,这是良知与幽默激发出来的高级的笑;当社会地位、智力才貌均“低于”我们的人物在台上大耍活宝,插科打诨,我们也会笑,但却是“柿子拣软的捏”引发出来的不太高级的“笑”。平心而论,春晚的“本山小品”给观众带来的笑声以后者居多,今年的《不差钱》为最。但即便如此,我们也没必要非得对着老赵把道德大棒狂挥不止——如果这样的路数就是他的特点,那么他有权利保持它。 现在需要明了的是:瑕疵明显的“本山小品”何以多年来一枝独秀,最受追捧?甚至他的徒弟、毁誉参半的小沈阳也成了今年春晚的娱乐英雄?理由很简单:“本山小品”是春晚唯一能让观众摆脱受“感动”和受“教育”的角色、不附带任何教化条件地开怀大笑的节目,平民化、去教条化是其作品最醒目的特点。这本是喜剧艺术的底线,但现在看来,似已成为可怜观众的最高企盼了。对比近年从其他渠道走红的几位相声、喜剧演员,其成功无不和这种平民化、去教条化的风格有关,由于演出场所的灵活亲和,那种从生活的真实感受中创造出来的朴实幽默,更能发挥得淋漓尽致,郭德纲及其德云社团体的相声便是典型的例子。 但是艺人们在其他媒体、场合再努力多少年,其影响也敌不过央视春晚露脸的几分钟。央视春晚是最大的造星平台——当年它托起了“巨星”赵本山,现在,赵本山又在它的上面托起了“新星”小沈阳。师徒俩给我们贡献了满满的笑,但是这笑有点憋屈,有点勉强,不够高级。而且值得忧虑的是,只有这种不太高级的笑声,才能在那个巨大的平台上响起,并且原子弹爆炸一般地播散,更诚实、智慧和富有正义感的讽刺之笑却难见踪影。法国喜剧作家莫里哀有言:“喜剧不过是以令人愉快的语言去坦率地批评人们缺点的诗篇。”是啊,喜剧小品的讽刺力度再大,也不过是一种“令人愉快的坦率批评”,为什么这种作品不能像本山小品那样,出现在中国影响最大的传播平台上呢?说到底,真正能让人开怀大笑、培养健康的道德情感的,还是这种坦率批评生活缺陷的喜剧小品。如果这种批评的勇气、幽默的笑声在大众传媒中受到抑制,如果影响最大的传媒空间只对赵本山、小沈阳们这种自我贬抑的“找乐”小品开放,那么我们的娱乐生态恐怕前景堪忧。当然,这种后果,是不应由“本山小品”来负责的。 |

| 作者: 来源: 中国网 编辑: 关云慧 |

|

|