| 您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 教育频道 > 校长论坛 正文 |

|

"校园书香"变异有感:热闹与读书无关 |

|

http://shuangyashan.dbw.cn

2007-11-09 08:51:16

|

|

|

|

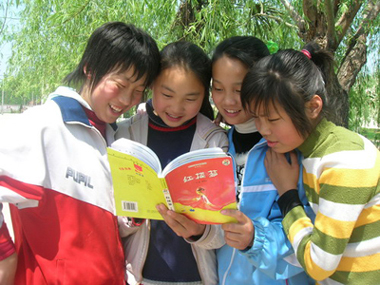

将书香校园这本经念对音、读准调,让校园真正清香宜人,经久弥香。 时下,“书香校园”是一个十分时髦的校园名词,各地学校纷纷大兴读书之风,开展各种与读书有关的活动:“书香班级评比”、“书香活动月”、“书香展示周”……校园里一时间“书香”阵阵。让孩子爱读书,读好书,这是一所学校最需做好的事情。让每个孩子在人生最美好的年华用心读到一些优秀的文学作品,是多么有意义、多么应该的事情。说法是好的,想法也是好的,但被一些“歪嘴和尚”念着念着,校园书香就变了味。 一是疑似“酒香”强装“瓶”。校园的书香气息是一种由教师引领的自主行为,或者说是一种读书的好习惯,并不是一定要具备这样的形式,或者一定要包含那样的内容,更不需要一定要固定在什么时间内。因此,校园书香并不像芳香四溢的美酒那样容易被发现和识别,可许多学校管理者热衷的恰恰是看得到、摸得着的“硬指标”,于是许多育人者不得不充当“酿酒工人”的角色,想方设法将“校园书香”进行“瓶装”和“罐装”。有的因为习惯靠时间来提升质量,于是“时间之瓶”便以不同的形式出现在书香校园的营建活动中:早自修时间提前一点以凑成“阅读课”,教师必须跟班“指导”;午间活动时间变变形式就成了“阅读俱乐部”,班主任必须到岗维持秩序;晚上写完家庭作业还要学生自设“快乐读书时间”,必须家长签字确认……白天的大部分时间在课堂上学习,学生其实已经很不容易了,可现在因为“书香校园”,又要挤出更多的时间来读书。这样无休止地变相利用本来属于学生自由活动的时间,说得堂皇一些,是对学生的一种“充实”,也是教师的“责任”,其实是对学生自由时间的霸占,更是对他们身心的摧残。有的学校热衷于硬性的“数字管理”,于是“数字之瓶”在书香校园的营建中显得格外醒目:师生的读书笔记“篇数”要达到多少,每一篇的“字数”要达到多少,其中书写工整、字迹漂亮的“人数”又有多少;每班参加各类读书活动的“次数”要达到多少,获得不同等次奖励的“人次”有多少;每个班级、每名学生各类活动量化“分数”是多少,每次活动分数占总成绩的“百分数”是多少……而读书的质量如何?读书笔记是怎样写出来的?慷慨激昂地述说读书之乐的人真的读书了吗?……各种“瓶子”之外的诸多问题却少有人问津。 二是误当“茶香”竟自“煮”。营造校园里的书香气息是为了让读书变成师生的需要,让读书变成一个人的内在素质。这需要教师用自身的良好读书习惯为学生示范,需要各科老师在课内进行一致的引导,更需要教给学生读书的方法……需要时间,需要坚持,并不是一蹴而就、立等可取的。可一些学校却喜欢像泡茶一样营建书香校园,于是“煮茶之水”也就在校园里咕咕冒泡:轰轰烈烈地开展几次“读书月”主题活动,大张旗鼓地举办几次读书成果展,郑重其事地进行几次大型表彰活动……“水热”了,就仿佛嗅到了校园里扑鼻的书香。 三是错当“花香”四处“插”。每个人都清楚对课堂教学的重视和引领是书香校园营建的根本。作为教材的文本都是经典中的经典,如果每节课都突出相关的读书指导,学生深入去读的不止是语文或者数学某一方面的书籍,而是全方位的、包罗万象的内容,学生受到的引导一定是润物无声、悄然无痕的。可一些学校却偏爱像“插花”一样在课外下功夫:阅览室要宽敞明亮,管理者要职责明确,借阅记录要规范有序,就连桌椅的色彩都要十分讲究,可到此处“赏花”的不是“参观团”就是“指导团”,因为谁都清楚,一节课连着一节课的师生是无法抽出时间光顾的;在每层教学楼设置一个漂亮的“读书吧”,书架的样式要别致,书目要丰富,虽有“花”般模样,可学生一心忙于繁重的作业根本无暇欣赏;师生读书笔记设计得新颖别致,读后感、佳句摘抄、观点辩论等应有俱有,真正做到了“花样”繁多,却没有人关心大家的读书笔记是怎样写出来的,对师生有多少实际的意义。 有人说过:“书香非酒更醉人,书香非茗更醒人,书香非花更迷人……”真正爱书的人,才能闻到淡淡的书香;真正有了一群爱读书的老师和学生,校园里才可能书香盈盈。每一所学校都应将营建书香校园作为一种理想、一种追求、一种责任,将书香校园这本经念对音、读准调,让校园真正清香宜人,经久弥香。 |

| 作者: 来源: 新华网 编辑: 关云慧 |

|

|