| 您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 北疆文艺 > 艺术人生 正文 |

|

塔可夫斯基:艺术圣徒的诗意追求 |

|||

|

http://shuangyashan.dbw.cn

2007-10-31 08:59:19

|

|||

|

|

|||

|

塔影

流过时光之河的影像 前苏联电影导演安 当时苏联国内的影评人指责塔可夫斯基的影片过于晦涩,节奏拖沓,西方人则认为他在玩弄小资趣味。而塔可夫斯基自己说:“我对情节的发展、事件的串联并没有兴趣,我认为我的电影一部比一部不需要情节。”他的坚持终获认可,作为电影史上的大师之一,塔可夫斯基以他的诗意视角和悲悯情怀感动了无数观众。 但人们对这位杰出导演的研究仍缺乏证据。塔可夫斯基留下了卷帙浩繁的日记,由于其私人记录的性质,其中许多内容长期不便披露。前不久,塔氏日记《时光中的时光》出版了中文译本,收录自上世纪70年代到他病逝巴黎前两周的日记,时间跨度长达17年,基本涵盖了他的整个艺术生涯。用译者周成林的话说,这本书“可能不会畅销,但喜欢塔可夫斯基电影的人应该会想要了解这个人本身”。卸下头顶笼罩的光环,塔可夫斯基在日记里真实袒露心扉,他对世界的看法或许比电影的表达更为直接,人性上的弱点也毫不掩饰。举凡优秀的艺术家,总会有一颗敏感的心,这会给人带来痛苦和伤害,也能激发灵感的火花。 许多研究者都谈到,塔可夫斯基仿佛就是为电影而生。正如他说过的:“让一个人置身于变幻无穷的环境中,让他与数不尽或远或近的人物错身而过,让他与整个世界发生关系——这就是电影的意义。”(武云溥)

塔可夫斯基不是大众类型的导演,他不会打动所有的人,只有一部分人会喜欢他。 新京报插图/林军明

这是塔可夫斯基惟一一本电影论著作品,书中记录了自己的思想、回忆,首度披露其重要作品的创作灵感、发展脉络、工作方法等,并深入探究影像创作的种种问题。在这本电影论著里,我们看到这位大师在“时光”里雕塑生命,仿佛时间奔驰穿越镜头,烙印于画面之中。 电影就是为了记录时间流逝 杜庆春(北京电影学院文学系副教授)

塔可夫斯基的电影基本都是经典了。他的电影节奏是很慢很慢的,这个不能说是一种做法,而是和他观看这个世界的方式有关。塔可夫斯基认为电影就是这样的,世界就是这样的,他只能通过这种方式去把握和表达。 电影这种工具和摄影机的诞生,就是为了让人类拥有一种方式,来记录时间的流逝。塔可夫斯基用电影记录一截一截的时间,然后把这些时间粘贴在一起,他的整个电影理论就是建立在这样一种非常严谨的模式上,他的美学观也是沿着这条道路不断求索。一个导演能够拥有自己的世界观,同时这种世界观和他使用的电影语言是高度一致的,这只有很少数的导演能够做到。塔可夫斯基认为,电影不是讲故事,也不是为了追求某种视觉效果,电影只是为了揭示出在某个时间维度上的人类活动。如果你不关心他讲什么故事的话,他的电影也可以说是最好懂的。如果你非要弄明白,这个人为什么在这个时间里干这个事,那就迷失了。他所描写的所有人,都是为了表达一种生命本原的精神状况,当然这种精神状况是建立在基督教层面上的。他的电影就是他的眼睛所看到的一切,如果你认为这里面包含什么意义,那是你自己的事情,与塔可夫斯基无关。他是反对隐喻的,认为这有违电影的本质。不过在他早期的电影里是存在某种寄托的,比如《伊凡的童年》,那是在他的电影理念还不成熟的时候。 有一种电影,到了某个层次,就不存在你喜欢还是不喜欢的问题,因为它已经成为电影本身了。他的镜头所标记出来的电影本身的意味已经足够了,这是最原始的,就像你看到生活中,人是很渺小的,面对死亡我们无能为力。 一流的导演永远不敢说自己受他的影响,真正的艺术家是不可能去做这种事情的。我觉得应该这样讲,如果你进入和塔可夫斯基近似的思考,就是关于电影与人的关系,那你不可能不受塔可夫斯基的影响。但是你没有办法模仿他,他是不可复制的。他所运用的技术也是最简单的,像《飞向太空》里用的一些特技在今天看来也是完全没有意义的。他运用的技术远远低于摄影师已经掌握的技术,他和摄影师最大的矛盾在于,他不希望摄影师运用那么多技术。 【影迷说塔】 塔氏不仅仅是艺术家,也是诗人 刘雅婧(媒体从业者) 喜欢塔可夫斯基,最初是因为他掌机的那张照片,这个帅老头有着刀刻出来的五官,和深得足以淹没时间的双眼,好像从《柏林苍穹下》走出来的天使。 很多人把塔氏的高度提升到穿梭于宏观宇宙和微观心理的魔术师,而我一直认为,所有的大师的创作,一定都有些从母胎里带出来的情结,比如《潜行者》和《镜子》:不动声色的长镜头,缓慢流转的节奏,优美的影调,那些静止在时光中,被时光赋予独特意义的意象,被他匠心独运的诗人手法,拼接起来,创造了另外一种真实的逻辑,这都是塔氏从诗人父亲身上传承而来的抒情本质。诗意地栖居,不只在电影中,也在他的著作《雕刻时光》中,你能看到塔氏是怎样看待理论和技术的,更能看到他诗人一般忠实于自己的经验和本能。 而在他镜头下关照着的一系列事物,一切残损的、美好的、充满生之喜悦和死之恐惧的事物,比如《伊万的童年》和《乡愁》。雾中的花,树,风,流水,教堂,旷野,沉迷于灵魂的写作者,寻找童年的孩子,温柔多情又有着无数分身的女性,在俄罗斯大地某个时间某个空间存在的普通人,他们都是安静的,甚至连生命的暴发和死亡的来袭都是安静的。遵循自己的秩序,无人可以干涉。这时你看到了他身后的一张面目模糊的母亲的脸,感受到了女性身上独有的顺应自然的美德,那是深刻影响过塔氏,母土一样广大的胸怀。 说起来还是些陈词滥调,但是说到塔可夫斯基,不得不提到伯格曼和安东尼奥尼。三位大师都坚持了人文知识分子的思考,安东尼奥尼的主题是现代人的精神困境,伯格曼的主题是死亡,而塔可夫斯基的主题是一团自己置身其中缓慢推移的时光。 艺术圣徒绝非完人 周成林(《时光中的时光》译者)

对塔可夫斯基的了解愈深,我的感情就愈复杂。一方面,塔氏电影自如穿梭现实与幻境,独有一种真善美的魔力;另一方面,他的艺术哲学虽然高迈,但也没有脱离“苏俄美学”窠臼。西方影评家说他“个性高傲,自构神话”,必须从被误解与错误崇拜中拯救出来。 这样说不等于否定他,也不减低我对塔可夫斯基的崇敬和热爱。差不多二十年前我就听说过他,但那时还没有碟片,找不到他的电影,连书也很难看到。后来有了DVD,我花很多钱买了正版。好在他留下的电影只有七部半,今天的中国并不难求。至于为什么要翻译这本日记,我觉得,对爱好电影的人来说,这是很有用的资料。 塔氏堪称艺术圣徒,但绝非所谓完人。或许这样一个塔可夫斯基,他的内心世界才更值得读者探寻。他的个性中充满暴躁猜疑,以自我为中心,难以与他人相处。日记里记录了他与多年合作的摄影师尤索夫决裂,塔氏虽然在理,但对尤索夫恶言贬斥,极尽挖苦,虽是私人记录,看起来也缺少气量,令人愕然。至于他对安东尼奥尼等同行的评判,也是反复无常,主观多于客观。 塔氏电影虽然不与官方主旋律共舞,他与苏联文化官僚的关系也很紧张,但大致上仍有不少机会。可以说,他一方面是苏联体制的受害者,另一方面也是得益者,他的日记显示,他和他的电影在苏联广受欢迎。如果换成西方商业环境,他可能更加举步维艰,只有奉艺术家为塑造人类灵魂工程师的苏联,客观上才可能为他提供这样令人哭笑不得的创作空间。 或许天才就是这样吧,我说过很残酷的话,塔可夫斯基的死忠影迷看了会打我———幸亏塔可夫斯基死得早,才能让他更早解脱,让他的不完美变成完美,激励后来的人。 【影评人说塔】 他的精神世界十分强大 程青松(编剧、影评人) 我在大约12年前就看了《雕刻时光》这本书,当时是台湾远流的繁体字版。这本书不应该只当做一本关于电影的书,而是一本关于记忆和思想的书。因为他对电影的态度从来就不是跟票房、商业性的故事联结在一起的,他是用电影来完成自己对记忆和思想的叙述。 很多人认为他的电影理念是非常自我的,因为塔可夫斯基的电影,你只能读到其中微少的部分,更多的东西是属于他自己的精神世界的。我喜欢这样的电影和这样的大师,因为透过他们观察世界的方式,我们可以重回自己的内心。 塔可夫斯基不是大众类型的导演,他不会打动所有的人,只有一部分人会喜欢他。他的力量来自于他浑然不觉地在用自己的方式叙述,不管是镜头语言、电影结构,还是他的内心独白,都没有任何的讨巧、迎合、媚俗。他敢于用电影来探讨人类的精神世界,这需要他自己的精神世界十分强大。 关于“时光”这个概念,因为大量的分切镜头会给观众更多的强制性的感受和情绪,可是,塔可夫斯基却更喜欢采取凝视的方式,他是在尽量接近人类的眼睛看世界。这种运用长镜头的方式,特别是他早期的电影,对中国导演的影响还是挺多的。 塔氏作品·电影

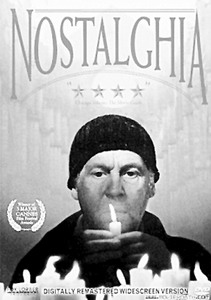

《压路机与小提琴》 (Katok i Skripka)1960电影短片 《伊万的童年》 (Ivanovo Detstvo) 1962年 《安德烈·卢布列夫》 (Andrei Rublev)1966年 《飞向太空》(Solaris)1972年 《镜子》(Zerkalo)1974年 《潜行者》(Stalker)1979年 《乡愁》(Nostalghia)1983年 《牺牲》(The sacrifice)1985年 |

|||

| 作者: 来源: 光明网 编辑: 关云慧 |

|

|