| 您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 人物频道 > 百姓故事 正文 |

|

新中国第一条征婚启事主人公娶到吉林姑娘 |

|

http://shuangyashan.dbw.cn

2007-08-02 13:55:52

|

|

|

|

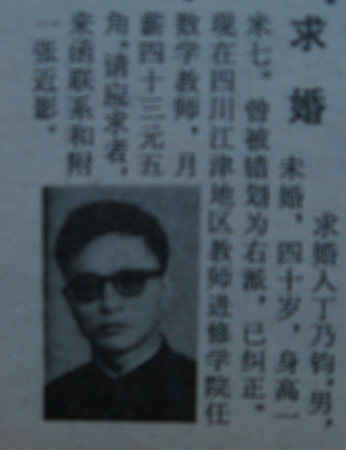

1981年1月8日刊登的征婚启事

[提要]: 1981年,我省张姓女子通过《市场》报的征婚启事,嫁给在四川工作的丁乃钧。如果您知道相关线索,请拨0431-96618告诉我们 1981年,已经40岁的丁乃钧尚未成家。婚姻如一块巨石压在心头。一天,他翻看《市场》报时看到商品信息,灵光闪现:《市场》报既然能发表商品信息,为何不可发表征婚启事?他立即写了一则,连同自己的处境以及何种原因至今独身的信件,寄给了《人民日报》创办的《市场》报。 传奇之事 征婚启事出炉不易 《人民日报》领导支持

东北网双鸭山8月2日电 赵立菎,今年70岁,江苏人,《市场》报编辑,新中国第一则征婚启事就是他编辑的。昨日13时30分,记者连线了住在北京的赵立菎老人。

刊发 想帮他又怕政治风险

记者:“您还能记起当年给丁乃钧编辑新中国第一则征婚启事的经过吗?”

赵立菎:“1980年12月中旬,我接到丁乃钧的求助信,信中主要写了‘丁今年40岁,曾被错划为右派,已纠正,现在没有找到对象……’总共两页稿纸,五六百字。我对他的身世非常同情,因为在当时,周围的人不敢给他介绍对象,报纸帮个人征婚那时还没有。我心里也很矛盾,既想帮助他,又怕担负政治风险。

我把此事汇报给报社,报社开了几次讨论会,并专门请示了上级主办机关人民日报社。人民日报社有关领导给予了充分肯定和支持。我在丁来信的基础上修改,于1981年1月8日刊登了这则征婚启事(如图)。”

反应 内蒙古姑娘进川找他

记者:“那征婚启事刊发效果如何?”

赵立菎:“刊发后,许多人应征,有写信给我们的,有直接给丁乃钧写信的,还有直接去找他的,第一个应征的是谁我不记得了,但我印象最深的是有一个内蒙古姑娘,名字不记得了,从内蒙古直接到四川去找丁乃钧,由于当时学校放寒假,丁乃钧回江苏老家探亲,没能见面。那姑娘非常执着,在丁乃钧在四川的学校附近旅店住了一段时间,丁乃钧还是没回来,姑娘失落地走了。”

可惜 收到喜报 传丢结婚照

记者:“后来丁乃钧找到心上人了吗?”

赵立菎:“找到了,还给我邮过喜糖喜烟呢,大约是1981年5月初,我曾收到过他们俩邮的结婚照,还有吉林姑娘的信。1981年5月18日在《市场》报上做过后续报道,遗憾的是,报道上没刊登他俩的结婚照,因为寄来的照片同事们都争着看,传来传去,弄丢了。通过吉林姑娘写信得知,姑娘姓张,当年28岁,可能是语文老师。信中说两个人开始是书信联系,好像女方家里不同意,担心两地太远,生活习惯不同等,过一段时间,姑娘小张好像独自到四川,和丁结婚,之后就没联系了。 影响 征婚启事从此火起来

记者:“征婚启事反响怎么样?”

赵立菎:“此后,全国的未婚青年都写信要求刊登征婚启事,最火爆的时候一天刊登八则,要排到九个月以后才能刊登。当年有位郑州女青年,征婚启事刊登后收到1700多封回信。那时征婚启事免费,后来才收费。”

记者:“经您之手,促成了多少姻缘。”

赵立菎:“十多年里,我曾帮几万人牵线搭桥,但结成家庭的就不好统计了,因为有些人没把喜事告诉我们。”

评价 评论盛赞“新鲜事”

《市场》报当时每周发行,1981年2月8日刊发了一篇署名王鸿佑的评论,题目就是关心婚姻问题。

他盛赞道:《市场》报打破框框,刊登四川一个同志的《求婚》启事,这真是个新鲜事儿,我还是第一次在国内报刊上看到这样的启事,它体现了现在党和政府对于人民群众的生活问题是多么地关心和重视。广州、北京等地成立了婚姻介绍所,组织未婚男女青年活动,建议各级政府、党团组织、妇联和工会,把这一工作放在心上,提到议事日程上来。

传奇之人 270人中情定吉林女写信感谢报社

一则征婚启事竟引来二百多位姑娘的回复。经过仔细考虑,丁乃钧选中了其中一位。他又一次致信给《市场》报,表示感谢,刊登在1981年5月18日的《市场》报上,标题是《广告喜做我的月下老》。

以下为原文:

今年元月八日,我在《市场》报上刊登了《求婚》广告。广告见报以来,已有二百七十多人来信联系,外地有八人来访。其中有个热心的蒙古族姑娘,由内蒙古不远千里到四川江津找我,适逢我寒假回江苏探亲,她住下等我十八天,可惜终未得见而回去了,很为遗憾,我在这里特向她表示深切谢意。另外,还有二十八人来信,两人来访,对我深表同情。其中有一位同志挚意留下赠款二十元。我个人婚姻问题,得到很多同志的热情关怀和帮助。当然,也有部分人不赞成我这样求婚。 目前,我的意中人已基本选定。她今年二十八岁,未婚,是师范学院中文系毕业,现在吉林市一个中专学校工作(编者按:已用电话同这位姑娘联系过,进一步证实她是从《市场》报的《求婚》广告上认识丁乃钧同志的。为尊重女方意见,不在报上披露她的姓名和工作单位等详情,请读者谅解。)在《市场》报搭桥以后,我们已通过十几次书信,互送不少照片,交流各自情况,阐明观点和志向,双方志同道合,情投意合,比较满意。今年暑假期间,我要专程到吉林,和她面商婚姻事宜,争取早日成婚。真是广告喜做我的月下老,千里姻缘广告牵。

落款是四川江津地区教师进修学院丁乃钧。

续写传奇 如果知道他们的故事 请您向我们提供线索

一对男女在26年前,借一则征婚启事走到一起,他们的爱情故事,如此地浪漫传奇。应征女子来自吉林。如果您是她的亲人、同窗,如果您知道这段佳话,请与我们联系0431-96618。

■专家评说 婚姻专家:打破传统

谈到这则具有划时代意义的征婚广告,长春嘉兴婚姻家庭教育咨询指导中心指导师孙启山感慨万分。他说,俗话说“媒人是小鬼,两头抹油嘴”,当时的媒人在婚姻上起到相当大的作用。丁乃钧的征婚启事打破了以前的征婚方式,随后,各式各样的征婚方式层出不穷,电台征婚、电视征婚、婚姻中介以及现在最前沿的网络征婚等。

孙启山说,随着时代的发展,人们的择偶标准发生了变化。

上世纪50年代以前,男女多通过“父母之命,媒妁之言”选择配偶,讲究门当户对,青年男女没有自由选择的权利;

五六十年代,婚姻自主有所提升,当时的解放军战士是青年女性“最爱”;

70年代,解放军战士仍然是女性朋友的首选,而“成分”差的人很难找到意中人;

80年代,择偶观念发生翻天覆地的变化,人们把眼光投向发达地区及海外,偏重于对方的经济条件、职业、学历、性格、相貌等,或某些特殊条件,如“有海外关系”等,知识分子相当吃香;

90年代至今,有房、有车、有学历、有经济基础等,人们的个性得到发展,强调个人魅力,有房有车的大老板最受“欢迎”。

社会学家:张扬个性

吉林省社会科学院社会学研究员朱立春说,上世纪80年代以前,受社会环境的影响,人是“社会”的人,没有“个体价值”,80年代至今,人们的思想发生变化,个体价值被认可,择偶的标准也在变化,人们向个性化的方向发展,个性得到张扬,全力追求婚姻的质量,这时,人的思想才趋于正常,受外界限制程度也少了很多,主观因素起到了很大的作用。“人的择偶观念从禁锢到解放是社会的一大进步。”朱立春说。 |

| 作者: 来源: 腾讯网 编辑: 关云慧 |

|

|