| 您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 教育频道 > 教育动态 正文 |

|

如此奖惩:考第1名奖十元第3名打五个耳光 |

|

http://shuangyashan.dbw.cn

2007-06-26 09:43:12

|

|

|

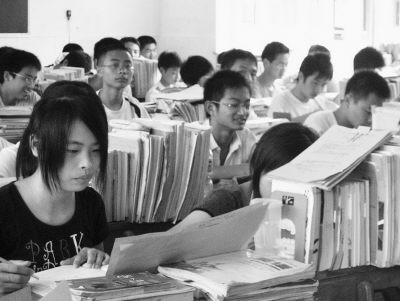

东北网双鸭山6月26日电 宁乡人读书以“发狠”著称。孩子向父母要求的奖惩是,考第一名奖十元,第二名五元,第三名打五个耳光――宁乡县一中的残酷生活 宁乡一中一个班,高二学生书桌上课本资料堆积如山。记者叶铁桥摄 张美泉知道这不是埋怨,而是实情。“满伢子,你莫急,我过两天就拿钱过来。”她安慰道。 这个被她儿子的班主任老师称为“个子不高却很有想法”的农村妇女,在2006年4月底真正担心了一次:迫在眉睫,儿子在倒数第二次的月考中惨败,班上排到了20多名。 要知道,这孩子平时都在班上名列前茅,高二参加高考,就以626分的好成绩被中科大少年班录取 班主任老师以为成绩下滑是状态正常波动,张美泉却知道根子在哪里。不久前,儿子回来说高考报名要500元,张美泉借了3个地方才借了300元,儿子当时情绪就很糟。 这个家庭确实很难,全部家当加起来卖500元钱都没人要。位置偏僻,几间破土砖房,男主人只能做点农活,女主人疾病缠身,还有一个残疾的单身伯父一起生活。 对于这样的事迹,湖南省宁乡一中的老师们,每个人都能说出几桩来,并作为励志故事带给一届又一届的新生。 最偏僻的地方往往出高考名校。宁乡虽然在经济上比不过一些经济强县,但高考升学率在全省始终处于前列。让宁乡一中师生们津津乐道的是,在一项名为全国百强高中的排名中,宁乡一中高居第61位。 宁乡一中老校长 1986年湖南名校长沙市一中校长前来考察,开口第一句话也是由衷称赞:宁乡人会读书! 这一说法在1995年更是深入人心。当年,宁乡一中大丰收:一校考上的人数基本相当于临近一个县所有上线的人数,一个班考上40多人,相当于临近一个县一中全部考上人数。宁乡所有中学的上线人数,仅比长沙地区其他三个郊县的总和少17人。此后,宁乡一中每年的高考各项指标,都会有名列全省前茅的。1996年9月22日,《长沙晚报》以《宁乡人会读书》为题,整版报道了宁乡高考的辉煌。 然而,这样的成绩,却是靠养猪支撑的。杨章珊说,会读书还要有钱,有了钱才能送孩子读书,以前由于宁乡穷,培养出一个大学生不容易,主要靠家里养猪来支撑学业,用当地农民的话来说,“潲桶子都要提融了”,意思是要培养出一个大学生,潲桶的木柄都会被磨断了。 有这样的土壤,宁乡的学子们才会在残酷的高考中脱颖而出。湖南高考的竞争压力是众所周知的,每年各个批次的录取分数线在全国而言都很靠前,要在竞争压力如此之大的高考中出头,绝非易事,更何况,还有些家庭像张美泉家那样,一贫如洗,后援不稳。 每天都在学习,从不玩乐;寝室熄灯后,打手电筒看书或是到楼道看书;做试卷,直到堆积如山,面临高考的竞争,估计绝大多数上过大学的人都能在这种努力的身影中看到自己或同学的影子,所以,这在宁乡一中也是最宽泛的“发狠”(当地不叫“发奋”,叫“发狠”)的题中之义。 但有些学生却远远超过了这种题中之义。宁乡一中张良萍老师告诉记者,他曾经教过一个非常出色的学生,临近高考却总是趴在桌上睡觉,精神不好,作业也不交。一问,这个学生说,不知什么原因头疼,晚上也睡不好,担心自己得了哮喘,脑子里也可能长了什么东西。 张良萍老师就把他父亲叫到学校,让他带着儿子去医院检查,验血、CT扫描全部做下来,结果除了轻度鼻炎外,什么事情也没有。 让刘琼老师记忆深刻的是,有个在1998年毕业的学生曾对她说,“刘老师,我太累了,我觉得自己呼出的气味带有血腥味。” 老校长杨章珊至今记得,上世纪90年代初,有个雪天,他去宿舍查看,结果看到一个男生宿舍窗户玻璃打破了,用塑料纸敷着,寒风呼呼,八个男生却睡在竹席子上,一问,都是来自山区的,再问冰不冰人,都说睡惯了。后来,这几个人全都考上了大学。 张美泉的儿子更是从小勤奋,读小学的时候,他向父母要求的奖惩就是,考第一名奖十元,第二名五元,第三名打五个耳光。 也会有经受不住这种重压而退却的,罗建华老师班里曾经有个女生,以宁乡县第一名考入一中,不但知识面广,文章也写得很漂亮,高一成绩遥遥领先,高二有些放松,喜欢上网、看小说慢慢落后了一点,家长给了很大压力,成绩越来越退步,最终因为家庭压力等原因休学了。 但更多的孩子却在重压之下成熟了,懂事了。由于家贫,学生们展现出的特殊品质更是让老师们感动。 张良萍老师的一个学生,曾在高考前的一次家长会上给她写信说,父母都在外打工,来一趟不容易,而且,从心底里也不忍心让父母单薄的身影出现在教室里,只想通过自己的努力改变境遇。 信写得很质朴,让张老师眼睛湿润,最终,这个学生顺利考入了北大生物学院。他对记者表示,当时由于家庭状况不好,确实有强烈的意愿想要改变家庭的现状,让父母过上好日子。 有些孩子则想改变当地的落后面貌。罗建华老师班上一个学生曾表示:我们临村出了个县委书记,水泥公路就通到了他们村,我以后也要让水泥公路通到我们村。罗建华老师评价说,愿望虽然功利,却很朴素。 不仅学生压力大,学校的压力也很大。2000年,宁乡一中考得不太理想,结果在当年的高考庆功会上,县教育局局长敬酒敬到主管教学的副校长前,说了一句:今年你的酒我就不敬了。 当年,宁乡一中就下了大力气,请专家来问诊,想方设法调动老师积极性,给每个学生建立学习档案,每个老师负责几个学生……终于打了个翻身仗。 宁乡一中龙朝东老师说,宁乡之所以如此重视高考,是因为这是农家子弟向上流动的通道。“我觉得怎么也不能反对这个高考制度,这是农家子弟、寒门子弟真正找到出路唯一的通道。在我们这个社会里,高考提供了公平竞争的舞台。” 高考 |

| 作者: 来源: 人民网 编辑: 关云慧 |

|

|