| 您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 北疆文艺 > 文艺论坛 正文 |

|

《血钻》给钻石另一种定义 |

|

http://shuangyashan.dbw.cn

2007-01-26 09:45:30

|

|

|

|

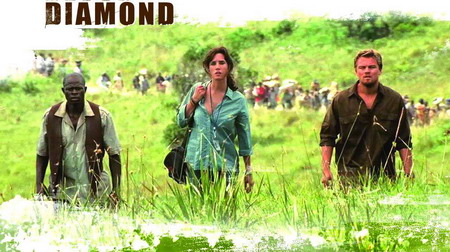

钻石,看上去璀璨而华丽,其中却有相当的部分因为侵染了无数人生命的鲜血而被称为“血钻”。血钻,又可称为“战争钻石”,指的是在战争时期通过走私带出非洲的非法钻石,军火贩子和非政府武装通过钻石交换军火,由此继续杀戮生涯。在非洲的历史上,很多国家都曾出现过血钻,而塞拉利昂在上世纪90年代则是血钻的中心。从塞拉利昂走私出境的血钻,绝大多数会在利比里亚交易。光是利比里亚首都洛维亚一个城市,每年至少就会有2亿美元的血钻买卖。而钻石大户Dee Beers被西方舆论认为是这一钻石交易系统的最大获利者。 2006年底由莱昂纳多·迪卡普里奥所主演的《血钻》在美国上映,影片的内容无疑大大刺激了Dee Beers的掌门人尼基·奥本海默,还有观众,这让人们想到了莎士比亚《辛白林》里的一段对话: 辛白林:你手指上的那个钻石戒指是怎么来的? 阿埃基摩:你还是不要逼我说出来的好,因为一说出来,会叫你十分难受的。 2007年1月17日,莱昂纳多·迪卡普里奥主演的《血钻》在美国金球奖上空手而归,但这并不能掩盖广大美国人民对于钻石来源热烈探讨的现实。值得品味的是,在《血钻》上映前,国家地理频道播出了一系列由Dee Beers公司所拍摄的倡导短片,原因有二:其一是不希望这部电影上映后会造成民众对钻石的反感而拒绝购买;其二是想澄清Dee Beers经手的钻石并非来自冲突区的“战争钻石”。《血钻》到底讲了什么,能让Dee Beers的掌门人尼基·奥本海默,这位《福布斯》全球富豪榜上排名103位的大亨如此紧张? 《血钻》刺人的棱角 《血钻》讲述的故事其实很美国。Danny(莱昂纳多·迪卡普里奥饰)是一个游走在战争和死亡边缘,靠非法交易钻石和走私武器为生的黑市商人,在偶然的机会发现了一个生活在塞拉利昂偏僻渔村的渔民Solomon。Solomon被塞拉利昂叛军抓到开采钻石的矿山工作时,偶然发现并拥有了一颗世间罕见有“小鸟心脏”般大小的粉色钻石;Maddy,一个有着职业冒险精神的记者,想调查和报道有关非洲血钻的交易黑幕,在无意中认识了Danny。一个想要拥有那颗价值连城的钻石并离开非洲的黑市商人Danny;一个就想和自己家人在一起,并把自己的儿子从反叛军手中夺回的黑人Solomon;一个想要报道血钻内幕的记者Maddy。三个陌生人,为了三个不同的目的,被命运安排在了一起。 典型的美国式开局。 有关非洲战乱的片子很多,但无论是反映种族屠杀的《卢旺达旅馆》,还是揭发政治黑幕的《不朽的园丁》,到介绍非洲国际军火黑幕的《战争之王》,都会使人们不得不深思,究竟什么在导致非洲长年的战火连连、生灵涂炭?《血钻》给出了属于自己的答案。

非洲的当权者们为了自己的目的和利益,把一粒粒用本国人民包括妇女和儿童在内的生命换来的钻石,卖给欧美钻石商后,换来武器再次投入到互相残伤的战争中,于是更多的人又为之死去,周而复始,苦难连绵不断。就像片中的Solomon对Danny所说的:“我明白白人想要钻石,但是不明白自己的兄弟为何要互相残杀!”其实,对于Solomon这样普通的非洲平民来说,生活的要求很简单,只要有饭吃、家人幸福、自己的儿子能好好上学,至少能活着就好。可是,透过《血钻》,人们看到的是像Solomon儿子那般大小的孩子被反叛军抓走后,遭遇洗脑后充当起了稚嫩的战争炮灰——“少年杀手”、“灾难大师”、“苦难使者”、“死亡天使”……当这一个个令人胆战心惊的名字从一张张满是稚气的嘴里说出来的时候,当他们和杀害他们父母的刽子手一样,端起枪、面无表情地杀害其他无辜的受害者时,不能否认的是,这些原本是非洲希望的孩子已经沦为了冷酷的战争机器。而促成这一切的只不过是那一粒粒小小的钻石背后的高额的利润。 “你认为我是恶魔,是因为我生活在地狱。一个人间的地狱,一个可以把人类的所有道德、伦理抛弃的地狱。”就像中校对Danny所说的,“非洲的土地之所以是红色的,传说是被争夺土地的人的鲜血染红的,非洲很久以前就已经陷入苦难的深渊,但是钻石又加深了这种苦难。” 《血钻》中Solomon在Danny和Maddy的帮助下逃离非洲后,走在没有战火的伦敦街头,看到名贵珠宝行中那璀璨夺目的一串串钻石项链和其他首饰,与他的非洲同胞在枪口和死亡下开采钻石形成了鲜明的对比。而最终Danny还是没有离开这片红色的土地,他把自己的鲜血也混入了这片红色的土地中。 正应了非洲大陆长期以来流传着的一句俗语:“If You want long life,never touch the diamond!”(如果想活得长久,千万别碰钻石)。而这句俗语与Dee Beers公司著名的广告语“钻石恒久远,一颗永流传”正好形成了鲜明的对比。 真实人性的阴影 《血钻》中的背景国家塞拉利昂自1991年3月“革命联合阵线”为夺取政权而发动武装叛乱起,国家便陷入灾难之中。而这只是非洲近代战乱不断的一个缩影。刚果(金)是非洲最大的国家之一,然而,在蒙博托统治的几十年里,贪污腐败盛行,大小官员中饱私囊,民心丧尽,终于被卡比拉领导的“反蒙联盟”推翻。而“反蒙联盟”上台后,又因利益分配不均等原因导致新的军队叛乱,最终演变成更大规模的地区冲突,几个有重大利益的邻国都被卷入其中。安哥拉和中非的情况也是一样,内战不断,兵变不断。然而,这些国家除了拥有同样脆弱的政局外,还有一个显著的共同特点——盛产钻石。 为攫取这些国家的钻石,一些国家、跨国公司和军火商,甚至也直接介入冲突,导致冲突加剧。 西方媒体称,塞拉利昂邻国利比里亚和布基纳法索早就垂涎塞遍地的宝藏,他们支持塞叛军,不但提供武器,而且组织了一支由利比里亚、布基纳法索士兵为主的雇佣军帮助塞叛军作战。以此作为交换,利、布获得了在叛军控制区采挖钻石的权利,塞拉利昂的钻石源源不断地流向利、布当权者的腰包。而比利时的莱克斯采矿公司和南非的万能公司则通过向塞拉利昂政府提供武器和雇佣军获得在塞官方许可下的采矿权。 据塞拉利昂官方统计,其钻石年产量的99%都流到了国外,而且大部分都是被走私出境的。 卷入刚果(金)冲突的国家更多,某些邻国策动刚果(金)反政府武装叛乱,并占领了刚果(金)半壁江山。他们的军队在其占领区内大肆攫取刚果(金)的钻石和黄金等资源,并源源不断地运回国内。在刚果机场,每天都有数架飞机穿梭往来。刚果(金)冲突爆发一年多,没有钻石矿藏的邻国几乎是在一夜之间变成了钻石出口国。无处不伸手的美国更是觊觎着刚果(金)包括钻石在内的资源。美国先是支持卡比拉推翻蒙博托,在卡比拉还未夺取政权的时候,美国公司便在卡比拉控制区与卡比拉签署了数个采矿合同。但是卡比拉上台后调整了政策,美利益受损。结果反对卡比拉的刚果叛军得到了相当的武器支持。从怕仗打完,到主动挑起事端,突显了真实人性的阴影。 非洲国家的战乱大都持续时间长,难以平息。但战争需要武器,打仗需要花钱,而目前多是贫穷的非洲国家靠什么来维持战争开销呢?答案之一就是钻石。这些国家利用得天独厚的钻石矿藏来换取武器,以钻石养战。因而在这些国家的战乱、冲突中,钻石矿区成了冲突各方争夺的首要目标。塞拉利昂反政府武装一起事便攻占了塞两个最大的钻石矿区;刚果(金)邻国在刚果的部队都驻扎在重要钻石产区;安哥拉反政府武装“安盟”一直控制着钻石主要产区南隆达省和北隆达省,由于据有钻石,即使在联合国制裁下,“安盟”仍粮袜无虞。 战乱并不是源于钻石本身,而是源于一些国家当权者、跨国公司、不法军火商的贪婪和唯利是图。非洲相当多的人称钻石为“魔鬼”,也并不是诅咒钻石本身,而是发泄他们心中对非洲现状的不平和无奈。 国际钻石商协会强调,自从“金伯利”制度(每一颗钻石都要标明产地)实行后,进入珠宝市场的“血钻”已经低于1%,而国际特赦组织认为,“血钻”的市场份额仍在4%左右,金额高达每年几十亿美元。抛开枯燥的数字和黑暗的现实不谈,作为潜在的钻石消费者,至少要了解钻石还有另一种定义。 |

| 作者: 来源: 新华网 编辑: 关云慧 |

|

|